这样也行?(2023年tfboys演唱会门票)tfboys2020周年演唱会,2023年TFBOYS十周年演唱会是饼还是真的呢?,TFBOYS十周年彩排现场惊现花轿,

最近除了Chat GPT外,#TFBOYS十周年演唱会#一度占领热搜榜,成为网友们讨论的热门话题。2月7日,TFBOYS所属的经纪公司时代峰峻也官宣了这一消息,声明中明确提到“TFBOYS组合十周年演唱会已在规划中”。

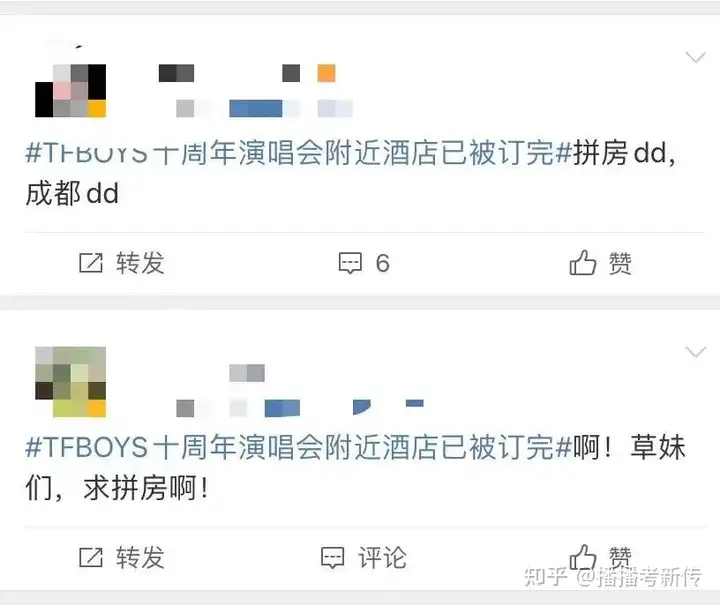

官方声明无疑是给帝国粉丝们(TFBOYS粉丝的别称)吃了一颗定心丸。随后不久,一大波票务和黄牛活跃起来,票价炒到上万,且演唱会附近的酒店已被订完,连路人都忍不住惊叹,TFBOYS十周年演唱会究竟有何魔力?

为了找到答案,播播与一位自称是“饭圈边缘人”的TFBOYS粉丝聊了聊,通过她的讲述,让我重新对追星的行为有了新的了解。

我从初中开始喜欢TFBOYS,当时他们刚出道,还只是和我们差不多的普通小男孩。与其他光鲜亮丽的明星相比,这种乖巧普通的“邻家小孩”容易让人产生亲近感。从出道起,他们就与粉丝许下“十年”之约,将偶像的成长和粉丝的成长牢牢捆绑在一起。

尽管三人当时很稚嫩,长得不算帅,没观众缘,经常被路人和黑粉骂,也没多少人能相信他们能在娱乐圈混出头。但和我一样年纪不大的四叶草粉丝却很乐意支持他们,相信我们能共赴十年之约。

在粉丝看来,这一个十年的约定不仅仅是与偶像之间的陪伴期望,也是自己与他们实现的一个约定,甚至是一个对自己情感的约束。作为粉丝,长时间的陪伴,看着偶像从默默无名的邻家男孩成长为万众瞩目的偶像明星,这样的成长经历与蜕变是粉丝与偶像共同经历和完成的,粉丝可以完全见证和参与整个过程。我们与偶像之间的关系不仅仅是崇拜和被喜爱,更重要的是在一次次的情感投入中,粉丝能获得成就感和满足感。

当时为了追星,我开始使用各种社交软件,在微博上与他们互动、一次又一次看他们的视频。新技术打破了我们粉丝与偶像之间的时空阻隔,促使在时空分离的情况下“缺场”的粉丝与偶像形成“在场”般的互动。

当时经纪公司会发布一些三个人日常训练和生活的影片,这些视频的简单化、生活化,一定意义上是一种“真实”的展演。他们在镜头前的真实表现和情感流露,让我们粉丝愿意的付出自己的真情实感作为反馈,通过不断的情感交互,无形中形成了一种“拟态亲密关系”:粉丝愿意对偶像情感投入,同时对偶像的态度具备更多主动性,另外偶像与粉丝之间的关系已经深入到若干私人领域,包括偶像的衣食住行、教育、工作安排及成长道路(进入了传统上属于亲密关系的范畴)。

随着互联网的繁荣和社会化媒体的发展,几年后他们的发展越来越好,粉丝群体也逐渐庞大,逐渐形成了“饭圈”。各类的应援站、粉丝站层出不穷,内部有着明确的组织规则和权利义务,与我们这类默默无闻支持TFBOYS的粉丝不同,混“饭圈”的粉丝不遗余力地打榜投票、做数据和应援,从生日会到演唱会,都少不了饭圈粉丝们的身影。

尽管我没有参加过什么应援活动,但作为TFBOYS的粉丝,时常会有一种群体认同感。拉康的镜像理论认为,个体身份认同的建构是通过自我认知与他者的反馈结合而成。群体身份认同是个体通过社会分类,对群体产生认同和归属感。作为TFBOYS的粉丝,一方面我会把自己在社交媒体上的昵称和个性签名改成与他们相关;另一方面也会回怼黑粉以获得其他粉丝的认同。

转眼间,TFBOYS十周年演唱会就要开了,我想可能绝大多数粉丝都很想去赴这场青春之约。网上已经有“TFBOYS十周年演唱会结束组合即解散”的传闻,对于粉丝而言,这不是一场普通的周年演唱会,履行完十年的约定,也意味着一代人青春就结束了。

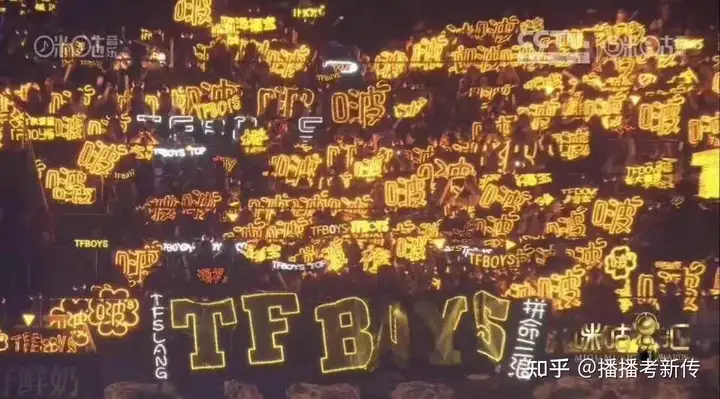

去到现场应援、举灯牌,和在场的几万名粉丝一起大合唱,不仅是沉浸式体验演唱会的氛围,更是一种仪式的呈现。

媒介仪式是作为一种文化和价值的象征体存在的。人类学家坦姆比亚认为,仪式是一种由文化建构起来的象征性交流系统,是由一系列模式化、序列化的言语和行为组成,并借助多重媒介表现出来的。在这一概念中,十周年演唱会无论是作为一种概念上的仪式还是行为上的仪式,都是通过“模式化、序列化”的活动展示、仪式内容,呈现为多种传播活动的集合。这一观点同样在美国传播学者詹姆斯·凯瑞的《作为文化的传播》一书中得以认证:“传播”被看作是“一种以团体或共同的身份把人们吸引在一起的神圣仪式”。通过一系列的仪式行为,最后形成了一种观念的共享,通过“仪式”使人们得到心灵与精神上满足和慰藉,将人们团结起来。

从这一意义上来说,TFBOYS周年演唱会无疑是仪式的一种展演。粉丝们为了共享某种记忆、情感和信仰而在群体内进行交流,随之共有一些经验、概念与信仰。

与此同时,“一定要去到现场”是包括我在内的很多粉丝对于TFBOYS十周年演唱会的一种执念。一票难求是以往每年线下演唱会的常态,今年也不例外,哪怕有极大可能会抢不到票,但我们还是决定前往演唱会场馆,“哪怕在场外蹲着听完都行”。

虽然现场会同步进行体验良好的线上直播,但5G、4K高清设备等新技术实现的“无时空距离”始终无法代替“身体的在场”。

在《对空言说》中,彼得斯思考着“人类交流中人体在多大程度上可以保持缺席”这样一个困扰人类数千年的传播问题。回溯了传播观念史的演变后,他精炼而典雅的语言蕴含着同无数先哲们对话的成果:身体缺席的交流会带来“对空言说”的无奈,人们能够做到的就是亲临现场,在追寻完美交流的过程中要从善如流,确保身体的在场,才能尽量跨越人与人之间的鸿沟。

因此,即便借助移动网络、人工智能、VR 等新传播技术,人类能克服时空的阻隔,实现身体不在场的交流。然而,漫长传播观念史中无数交流失败的案例表明,身体缺席的交流永远不能达到完美。无论我们是与人、动物、机器还是外星生物交流,无论交流依赖的媒介是文字、声音还是肢体语言,人们都渴望身体的在场,只有身体在场,才能建立信任感、分享和传递各种情绪,进行一场尽可能追寻完美的交流。

我想,这就是要去到现场的意义。

从十周年演唱会有消息开始,各大社交平台都有不少粉丝自发组团,打算结伴同行前往北京,拉了不少“拼车群”“拼酒店房群”“拼应援物资群”,我也加了一个拼房群,每天看到群中的粉丝姐妹们聊得不亦乐乎,“期待面基”“攒钱”是最常见的关键词。

实际上,从我刚开始追TFBOYS时,就已经加了一些应援群,这些基于互联网形成的有共同爱好、需求的人组成的网络社群,随着社交媒体平台的发展现在已经具有一定的规模,链接着越来越多的粉丝。

和一些大的应援群相比,粉丝自发组建的社群在入群门槛和内部规则上没那么严格,一般来说,志同道合、想法和需求相似即可入群。但以上两种粉丝社群都要求:共同在场(粉丝要发表意见)、与局外人的边界(只有TFBOYS的粉丝可以进群并讨论相关内容)、相互的注意力集中(都要关注演唱会的相关信息)和共享心境(彼此分享感受和情感共鸣),这便符合我们熟悉的互动仪式链理论。

这一理论由美国社会学家兰德尔·柯林斯提出,他认为,情感是互动仪式的核心组成要素和结果,人类参与互动仪式最终是为了获得情感体验与身份认同,并形成自己在社会中的形象。此外,并非只有正式典礼、具有程式化行动的互动行为才能被称为仪式。一个成功的仪式,应当具有相互的关注焦点,并且能够给参与者同样的情感体验。人们在日常生活中自发形成的自然仪式与正式仪式只要能够产生相互关注与情感连带,都可以被纳入仪式的范畴。

粉丝们在社群中的互动仪式产生了群体团结、个体的情感能量、群体符号及道德感四种结果。大家因为一个共同的目标聚集于此,社群内形成了强关系-高稳定型的情感互动。

对于粉丝们来说,除了在线上保持高频率的互动外,参与线下的活动也是重要的体验,并且它给成员带来强大的归属感和认同感。线下活动能够将粉丝们从网络中的互动关系发展成为面对面交流的关系,借助对群体中他人身份的认可也获得了更强烈的自我身份认同。粉丝之间约好线下“面基”,实际上也是粉丝之间一种强化身份认同与群体团结的形式,还可以通过良好的群体形象吸引更多非群体成员加入其中。

此外,不少粉丝也在群里发问“去看TFBOYS十周年演唱会到底要花费多少钱”;也有很多学生党表示“要从现在开始攒钱”,大家对于十周年演唱会的热情度极高,这种为爱发电的消费是对粉丝身份的一种确认也是对偶像形象、偶像作品甚至是偶像价值观的一种认同。

多数粉丝都表示:在自己力所能及的范围内,花钱去看一场他们仨的演唱会是非常值得的。

大家应该都听说过柏拉图的“洞穴之喻”。有学者指出,早期的偶像可视为人类窥探未知力量的媒介。法国学者让—路易•博德里则指出,现代社会的影院重现了柏拉图的洞穴之境,“放映机、黑暗的大厅、银幕等元素以一种惊人的方式再生产着柏拉图洞穴的场面调度”;施拉姆

认为,洞穴艺术更可能的解释是为了教育:这些画作或许是成年礼中,部落将神话(mysteries)、图腾(totems)及仪式(rituals)传递给年轻族人的媒介。

在这种意义上,对于偶像的崇拜也反映着我们看待和思考世界的方法和角度。

对于80、90后而言,周杰伦是一种集体记忆,是关于友情与爱情,关于努力和向上、关于文化和传承、关于成长和疼痛的记忆。

而对于00后一代而言,TFBOYS又何尝不是青春的符号呢?被吐槽是口水歌的“跟着我左手右手一个慢动作”还是火遍了大街小巷,三个从诋毁谩骂中成长的少年如今在各自的领域闪闪发光。

我是只是想看一场演唱会吗?不,我是想回到那段稚嫩、懵懂却热血的年少时光啊。

* 以上图片均来源于网络,侵删

本文系作者 @河马 原创发布在河马博客站点。未经许可,禁止转载。

暂无评论数据