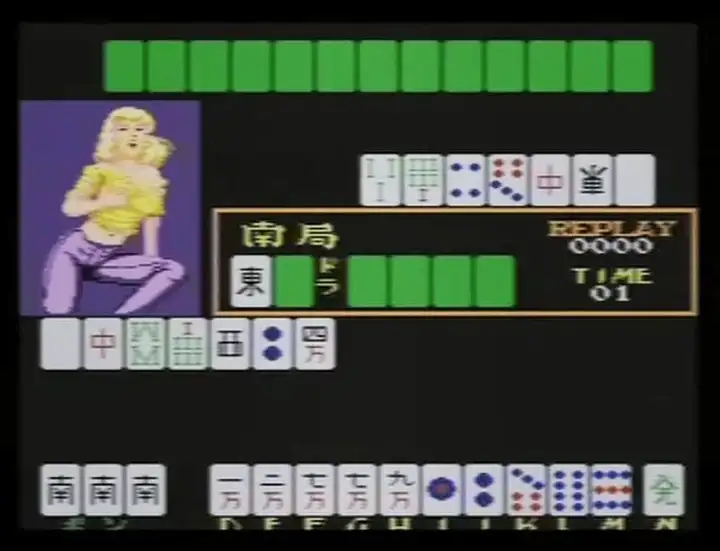

墙裂推荐(超级真实麻将pv)超真实麻将pv,《超级真实麻将》与默许成人游戏的疯狂年代,2001年成人麻将单机游戏,

2019年的3月和5月,《超级真实麻将》系列两款作品依次登陆Nintendo Switch平台,以脱衣麻将为主题的游戏内容和以“圣光”遮掩的脱衣场景纷纷引起了新生代玩家的瞩目。

殊不知,在这两款作品的原版——世嘉土星(SEGA Saturn)版本当中,脱衣部分没有经过任何的处理。这就不由得令人好奇,当年的家用机平台,是出于怎样的原因,才会容许一款公然露点的成人游戏出现在大众面前的呢?

脱衣麻将革命

《超级真实 麻将》并不是最早的脱衣麻将游戏,却可以称得上是最具人气的系列。

1983年,老牌街机厂商日本物产推出了《雀豪之夜》,将在游戏通关后提供福利画面的“脱衣系统”引入到麻将游戏中,从而确立了“脱衣麻将”这一全新的游戏类别。不过当时街机的性能有限,受众也以中年男性居多,故此以真人外形为基准的劣质点阵画面充其量只是麻将游戏的附庸。

1986年,全新基板的使用令街机的画面表现力获得了飞跃式的提升,脱衣麻将游戏的主旨也逐步从麻将向着脱衣的部分倾斜,这也吸引了无数厂商相继涌入这片市场,其中就包括了《超级真实 麻将》系列的开发商SETA。但是相比其他厂商盗用知名艺人的形象,或是直接插入成人影视片段以吸引玩家的做法,SETA从一开始就尝试进行差异化竞争。

1987年,系列初代作品《超级真实麻将PI》发售。本作以精致的手部动画为卖点,追求洗牌和出牌动作的真实度,这些特点也是标题中“超级真实(Super Real)”一词的由来。然而作为当年同类市场最热门需求的脱衣场景却并不包含在游戏之内,因而可以想见玩家反应的平淡无奇。

所幸SETA很快就意识到了自己的失策。短短3个月后,续作《超级真实麻将PII》横空出世,并凭借着出众的品质惊艳了无数玩家。

《PII》彻底抛弃了对打牌真实度的无谓追求,前作细腻的动画技术悉数被沿用到女主人公翔子的脱衣画面当中,并辅以专业声优为之配音。同一年代,正处于以萌为代表的御宅族文化方兴未艾的时期,因而在一众真人脱衣麻将游戏的衬托中,标新立异的《PII》迅速汇集了大批的拥趸。

由该作引发的脱衣麻将革命进而促成了整个产业的蓬勃发展,各大街机厂商陆续推出独创的脱衣麻将系列,据说当年卡普空还是靠着为其中之一的YUUGA开发《麻将学园·毕业篇》才度过了自己的经营危机。而在这股风潮和泡沫经济环境的推波助澜下,人类的本能欲求不断逼近道德底线,以至于在踏入90年代后,脱衣麻将已经不再满足于脱衣本身,开始加入大量直白的性描写内容。

早期的游戏业界缺乏必要的审查机制,相应法规的不完善也令许多学生得以自由出入街机厅,久而久之,过激的游戏内容势必会引发民众对业界的集体声讨和对青少年群体成长环境的担忧。于是,日本娱乐设施协会(JAMMA)从1991开始发起了对街机游戏的自我审查,这也成了脱衣麻将游戏由盛转衰的节点。

90年代前期,面对街机平台脱衣麻将的式微,众厂家开始把目光转移到家用机平台之上。它们效仿《超级真实麻将》系列,借助“萌”化的二次元形象进行多媒体展开,用类似恋爱冒险游戏的故事性替代因平台变更而不得不舍弃的成人元素,试图吸引日益增长中的御宅族群体,以弥补因业界的自我审查而流失的街机玩家。

疯狂的一年

其实早在1989年底,PC-E平台就发行过包含成人元素的《麻将学园 东间宗四郎登场》,不过很快就在一片指摘中下架成为绝版。翌年,该作更名为《麻将学园Mild》重新发售,而原本的露点内容则全部被替换成了泳装。

这就是家用机与街机的区别所在。业界从一开始就未曾禁止成人游戏出现在家用机平台,是目标受众的不同,养成了从业者自我约束的习惯。所以,直到1995年之前,先后登陆SFC、PC-E等平台的《超级真实麻将》系列作品都对成人元素进行了删除或大幅度的遮掩。

可是,约束与否由厂家自行判断也就意味着,它们随时可以为了某种目的而降低自我约束的标准,尤其是出于利益层面的考量。

1995年,发售初期的世嘉土星面对实力强劲的竞争对手索尼和PS,公然迈过了他人不敢逾越的一线。同年5月,以《超级真实麻将PV》的街机移植版本为起点,世嘉把自己乃至半个业界都卷进了持续一年的疯狂之中。

《超级真实麻将PV》是1994年在街机平台推出的系列正统续作,其画面部分启用了专业的动画公司负责制作,还邀请了几位知名声优,比如丹下樱、山崎和佳奈等为女主角献声,从而广受好评。而94年发售的世嘉土星,虽然在3D方面略逊PS一筹,但性能已直逼当年的街机,并且有着优秀的2D画面表现力,因此《PV》移植至该平台可谓顺理成章。但本作的移植版本之所以经典,主要还是在于其封面上醒目的“X指定”标签。

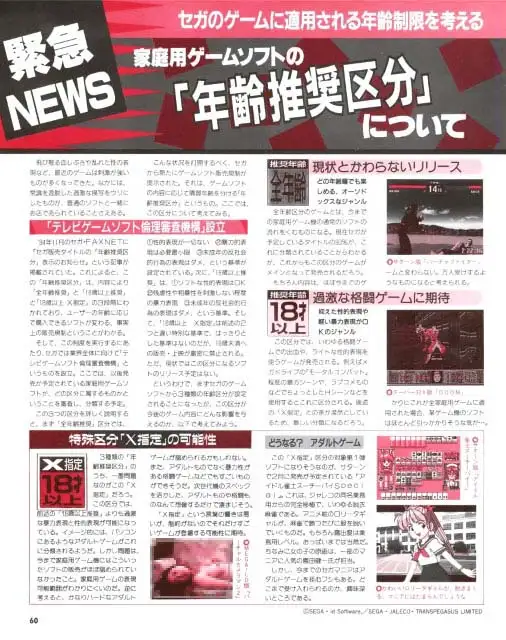

“X指定”是早年间日本对于那些在美国被分级为限制级电影的俗称,后被广泛地用于指代18禁内容。土星发售之初,世嘉就宣布成立“电视游戏软件伦理审查机构”,对在该平台发售的游戏进行自主审查,并依据内容的不同,将之分为“全年龄推荐”、“18岁以上推荐”和“X指定”这三种类别。值得注意的是,不同于其他两种对内容有着具体约束条款的类别,X指定单纯代表着“禁止出售给未成年人”——这无异于对成人游戏的默许。

事实上,这可能正是世嘉所盼望的。当年土星的专门志《Saturn Fan》就刊登了一篇相关报道,称“X指定”很有可能促成以往只在PC端发售的成人游戏登陆土星平台,还特地配上了一副半裸图片,醉翁之意简直溢于言表。

得益于这项审查机制,《超级真实麻将》系列先后共有三款作品以“原汁原味”的形式现身土星。并且直到1996年秋世嘉废除该类别为止,总计发行了24款的X指定游戏中,脱衣麻将就占据了半数之多。

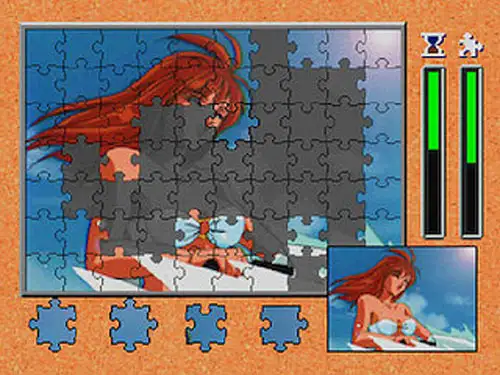

余下的12款,除了强调暴力血腥元素的《致命格斗II 完全版》和被“误判”的《天地无用》等特例,也都直奔情色主题而去,试图在这场无政府主义式的狂欢中占得先机,就连大名鼎鼎的ATLUS也不能免俗地推出了一款叫人汗颜的“拼(色)图”游戏。

纵观整个土星时代,身为世嘉门面的索尼克系列始终杳无音信,《VR战士》纵然大热却又独木难支,再加之第三方热门作品的缺失,这些因素都使得X指定游戏在这段历史中显得格外惹人注目,继而本末倒置地成为了无数青少年购买土星的唯一动因。

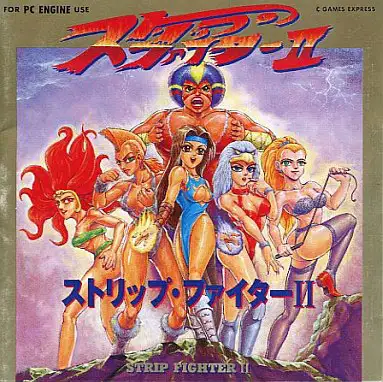

业界走向自肃

世嘉土星并非唯一发行过成人游戏的家用机,比如同年代的PC-E平台上,就存在着数量庞大、并且内容和题材更加过激的作品。但是后者是特定游戏厂商经由PC-E的互换机种,以非正规渠道发行的游戏,其性质自然不能和“X指定”同日而语。

90年代中期本就处于“电视游戏负面影响论”甚嚣尘上的时期,整个日本游戏业界都遭受着来自PTA和消费团体的舆论轰炸,因此堂而皇之地发售成人游戏的世嘉势必要承受更多的指摘;另一方面,土星的劲敌PS却靠着拉拢轻度用户群,日益坐实了自己业界龙头的地位,这也促使世嘉最终下定了“洗心革面”以挽回形象的决心。

1996年10月1日,世嘉宣布废止“X指定”这一类别,只保留“全年龄推荐”和“18岁以上推荐”,土星平台的成人游戏遂成绝唱。只可惜商业策略的节节失误到此时已经积重难返,X指定游戏的消亡又带走了大批特意为此而来的玩家,所以这项决定也等同于宣告了世嘉在主机之争中的早早落败。

但是,世嘉为之所成立的电视游戏伦理审查机构却有着十足的意义,并且以X指定的废止为契机,游戏业界开始了更加严苛的自我约束和对分级制度的上下求索。

成立于1995年的电脑娱乐协会(CESA),起初只以东京游戏展的举办为主要职责。然而当时土星的溃败和PS的强盛彻底改变了第一方厂商的势力对比,可以想见各家厂商对游戏审查制度的相对独立必然会引发冲突,这就迫切要求业界订立统一标准。所以在1996年底,CESA成立了伦理委员会,参考包括世嘉电视游戏伦理审查机构在内的多家独立机构的审查标准,从翌年开始对旗下会员所发行的游戏逐一进行审查。

由于当年被纳入世嘉审查范围的第三方厂商多达135家,所以当X指定废止后,涉及性表现题材的家用机游戏几乎绝迹,取而代之的是以血腥暴力为主要卖点的作品,这就产生了新的问题:在1997年7月,日本神户发生的儿童连续杀伤事件引发了世间的恐慌,对游戏中的暴力元素的讨论迅速成为大众焦点,而早期CESA仅以合格与不合格来为游戏下定论的审查机制显然无力平复舆论对青少年保护的普遍忧虑,全新制度的推出迫在眉睫。

1998年,趁着东京游戏展对外召开之际,CESA向ESRB发初协助邀请,并参考后者的分级制度,根据表现程度的不同,将游戏分为A(无需对用户提示内容)、B(需对用户提示包含特定内容)、C(禁止发售)三类。这些举动也成为了后来日本实行分级制度的起点。

2000年以后,高性能的次世代家用机不断助长着暴力类游戏的画面表现力,而这也导致了有关分级制度讨论的愈演愈烈。最终在2002年,日本成立了电脑娱乐分级机构(CERO),将发行在各大第一方平台上的游戏尽数纳入管辖范围之内,以正式的分级制度取代CESA的自我审查,从而昭示了一个疯狂时代的彻底终结。

本文系作者 @河马 原创发布在河马博客站点。未经许可,禁止转载。

暂无评论数据