吴亦凡被判13年罚6亿,当年都美竹事件到底怎么回事?(完整吃瓜版)

2022年11月25日上午,北京朝阳法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱案,对被告人吴亦凡以强奸罪判处有期徒刑十一年六个月,附加驱逐出境;以聚众淫乱罪判处有期徒刑一年十个月,数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年,附加驱逐出境。加拿大驻华大使馆官员旁听了宣判。

此外,北京市税务局第二稽查局根据有关方面线索和税收大数据分析,依法对加拿大籍艺人吴亦凡(WU YI FAN)2019年至2020年期间涉嫌偷逃税问题开展了税务检查。吴亦凡(WU YI FAN)在2019年至2020年期间,采取虚构业务转换收入性质虚假申报、通过境内外多个关联企业隐匿个人收入等方式偷逃税款0.95亿元,其他少缴税款0.84亿元。依据相关法律法规规定,对吴亦凡(WU YI FAN)追缴税款、加收滞纳金并处罚款,共计6.00亿元。

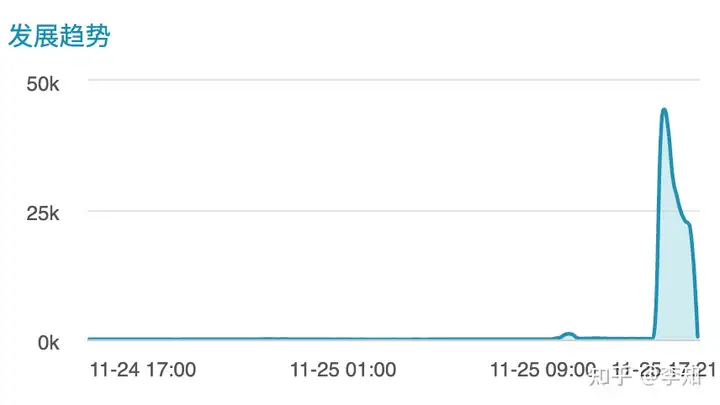

至此,这桩横跨一年多,曾激起全网吃瓜的事件画上句号。根据识微商情舆情监测系统显示,25日下午15时开始,“吴亦凡”相关信息出现暴涨趋势,近一天时间内产生了28万多条信息,并且按目前趋势仍处于舆情暴涨阶段。

央视新闻、人民日报等官媒在多个平台发布相关新闻,吴亦凡一审被判13年、吴亦凡偷逃税被追缴并罚款6亿元相关话题成为多个平台的热门。

以下带大家回顾一下当年吴亦凡到底发生了什么事?何以导致现在的结果。

时间推回到2021年6月2日,一则绯闻曝料拉开了事件序幕。

彼时,因吴亦凡之前与小G娜、秦牛正威、小怡同学等人的多次传出的恋爱绯闻,当都美竹的名字最初与吴亦凡联系在一起时,网友们多将其当作又一则桃色新闻看待。

但没想到一个月后,这则原本冷寂下来的事由,却卷土重来,并伴随着都美竹对吴亦凡引诱未成年等行为的控诉,变成了一则严肃的法制新闻、一项宏观的社会议题。

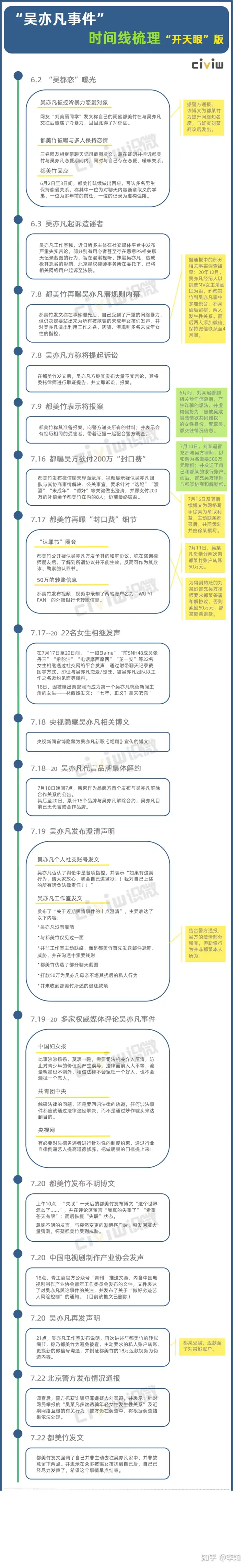

在吴、都的拉锯战中,双方各执一词,弯弯绕绕的让人看得迷糊;但随着7月22日晚北京警方的情况通报,真相逐渐明了起来。下面一张图整理了吴亦凡事件的时间线帮助大家看懂。

舆论如何发酵?

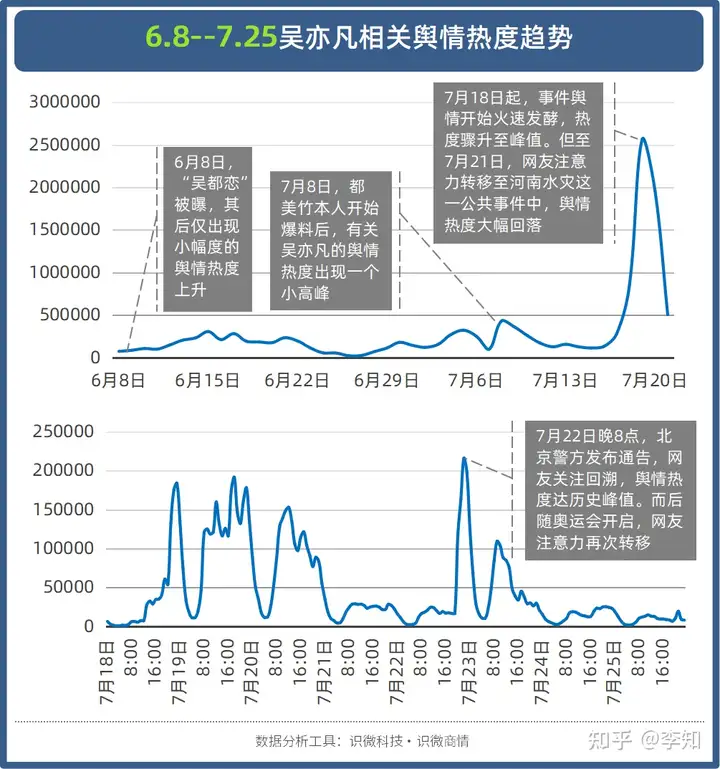

在6月8日,“吴都恋”最初被曝之时,舆情热度仅出现了小幅度的上升,此时还仅将其当作桃色新闻看待的网友们,对其关注度并不太高。

7月8日,都美竹本人开始对吴亦凡进行指控、爆料后,舆情热度才依此出现了一个小高峰,而在都美竹与吴亦凡方的双向拉扯中,网友也尚未对其予以重视。

直至7月18日,多名女生对吴亦凡爆料的加码,让网友提高了对都美竹爆料内容的信任度,舆情热度骤升,并在19、20日保持着高位延续。

但在7月21日,因河南水灾的严重性,公众注意力即刻转移至此,吴亦凡相关舆情热度大幅回落。

7月22日晚8点,北京朝阳警方发布情况通报,网友关注回溯,话题舆情热度再度拉高,且超过达到历史最高。而后随着奥运会开启、台风烟花到来等事件,舆情热度逐渐下降。

当时大家对此事是怎样的态度和看法?

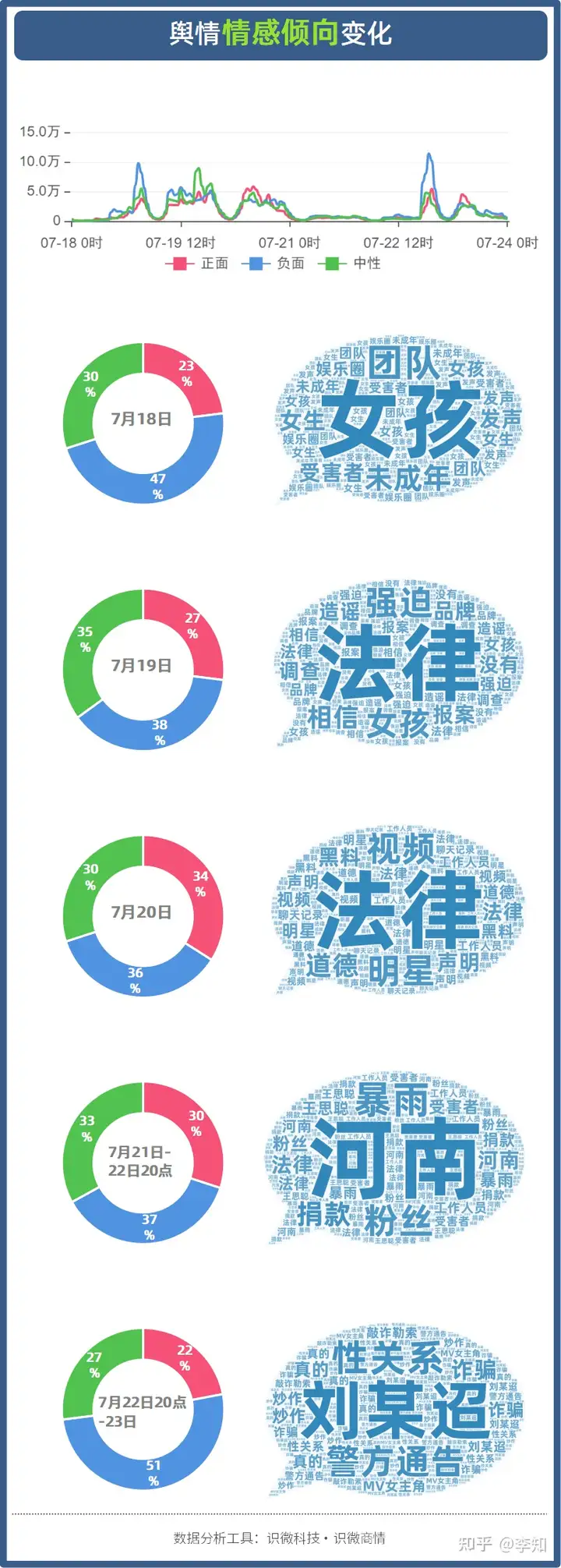

在舆情热度的起落间,随着事情的发展和各方的发声,舆情情感倾向也在不断变化着。

从18日的网络热词图中,我们能看到随着发声“女孩”的陆续增加,网友们更加关注、相信了事件中的指控,开始在舆论上帮助“未成年”“受害者”,共同声讨吴亦凡及其“团队”。负面情绪占据了主导地位 ,达47%;正面和中立情绪分别占23%、30%。

19日,吴亦凡和其工作室陆续发布澄清声明,与此同时多家媒体发表事件评论,强调了法律介入的重要性。除延续原先舆论议题中以“强迫”性行为对吴亦凡的声讨,对其合作品牌的“解约”诉求表达;舆论随之新加入了对“法律”要素的讨论,“报案”成为热议词;而吴亦凡方的澄清声明也起到了一定的作用,包括粉丝在内的一部分网友选择了“相信”吴亦凡“没有”做指控中的行为,法律“调查”也会让“造谣”者付出代价。此时,舆论中负面情绪虽仍占据着主导地位,但却比昨日下降了9%,占38%;正面和中立情绪分别占27%、35%。

20日,都美竹方没有再做出新的实质内容发声,新“瓜”的缺乏,让舆论热议点的范围逐步扩大,在“法律”的基础上,声讨方网友加码了对“道德”的强调,在央视网评论的带动下,对“明星”私德的讨论声变大,一些双方的“黑料”“视频”也开始嵌入舆论热议中。晚间吴亦凡方再次发布澄清声明,但此次的效果虽略低于第一次,但仍对正面发言情绪起到了一定激励效果,较前日上升了7%,达34%;负面情绪仍占据主要地位,达36%;中立情绪另占30%。

21日,“河南”“暴雨”的影响让大多数的网友注意力随之转移,一些发言表示吴亦凡的相关太浪费社会资源了,目前河南的灾情和救助信息才是更值得大家关注的;还有网友调侃道:“捐款”都不一定救得了吴亦凡的公众形象。而在有关事件的直接话题中,除了“法律”“工作人员”“受害者”这些主要论题外,吴亦凡“粉丝”的一些表达、动态也成为了一项新的议论点。21日至22日20点(警方发布通告前),舆情负面情绪占37%,正面和中立情绪分别占30%、33%,较20日变化不大。

总体上,我们可以看到在18—21日间,舆论对吴亦凡主要持负面态度,而随着其澄清声明的发布、公关,舆情情感倾向得到了一定的优化,负面下降、正面上升。但21日至22日20点中变化甚小的情感表达,一定程度的展示了当前舆情倾向的忠坚度,如果吴、都双方没有新的例证出现,舆情倾向或不会产生较大变化,正、负情绪方都难以向对方推进。

22日晚8点,在警方发出通告后,突然出现的“诈骗”犯罪嫌疑人“刘某迢”,成为了网友们讨论最高的话题点之一。在阅读“警方通告”后,许多网友依此理解为,都方声称的非自愿发生“性关系”以面试“MV女主角”等工作为借口女性等指控,都是“真的”。对于都美竹的“炒作”行为,有网友和媒体做出批判,也有网友对于“炒作”这一定性提出异议。但总体上,针对吴亦凡的负面舆情反扑严重,负面舆情上升至51%,比舆情爆发首日(7月18日)还要高出4%。

舆论还关注什么?

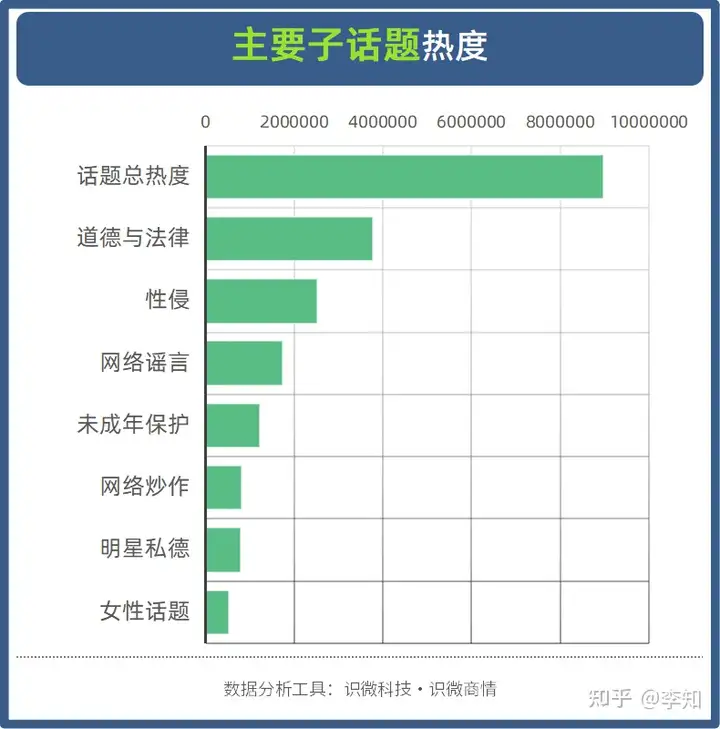

在主要话题下,舆论还主要围绕以下子话题进行。

其中,对于事件网友最在意的还是都美竹对吴亦凡的“指控”,大家多从法律、道德的角度予以讨论。不少网友希望法律介入能为事件双方带来公正的裁决,但也有网友担心会因取证困难等原因,导致“指控”会得不到法律的支持,因此多倡导加入道德角度的批判。

依据指控内容,性侵成为第二热的子话题,不少网友强调事件内存在性侵的违法本质,并进行性自愿等概念的宣扬,与对常见性侵手段、自我保护措施的科普。同样受到讨论的还有未成年保护话题,热度居第四。

网络谣言话题排第三,除一些网友对都美竹发言的质疑外,在事件传播过程中,一些其他网络谣言也随之产生;比如对吴亦凡、都美竹的黑料,都美竹被抓进精神病院等。这让网络谣言同成为了网友批判、讨论的热门子话题。

除前期部分网友对都美竹等网络红人曝光意图与真实性的质疑外,后期通告中对都美竹行动的定性,都让网络炒作成为了事件中常被提起的话题,热度居第五。

此外,网友对提高明星门槛与私德要求的呼吁,和“girls help girls”“me2”“女权”等女性话题也成为热门。

当时因为吴的代言多少品牌陷入舆情危机?又是如何处理的?

此次舆论事件,可算是一场“自下而上”的民间发声,事件双方不对等的社会力量,让自发参与到征讨队伍中的网友,对是否有资本方干预事件的解决与公正性,抱有十分的警惕。

因而与吴亦凡具有合作关系的代言品牌们,也被网友赋予了充分的关注。直至20日,全部累计15个品牌与吴亦凡解除合约,吴亦凡目前已无代言或合作品牌。

受相关话题影响下,这些品牌或多或少地得到了额外的品牌曝光热度。据统计,15个解约品牌中,韩束、保时捷、兰蔻热度居前三,路易威登、立白、腾讯视频等列居其后。但除热度外,这些品牌在舆论中的得失也各有不同。

①“逆流而上”的品牌们——韩束、保时捷

在代言人“暴雷”的情况下,有两个品牌不但没有被其所累,反而逆流而上。其一便是首个公布与吴亦凡解约消息的韩束,把握住先机的它狠狠地吃了一波福利。

在互联网时代,各个媒体平台都能成为舆论表达的阵地,以卖货为业务的网购直播间也不例外。在之前如新疆棉、227等事件中,便有不少网友去到品牌直播间予以情绪表达;此次亦然,因此部分相关品牌方在18日选择了停播,而未停播的韩束便成为了网友们的一个火力集中输出点。

在下架了吴亦凡相关宣传页面后,韩束主播也表示“已向反馈大家意见,上级正在解决了”,于是19点,韩束紧急公关——成为了第一个公开宣布与吴亦凡解约的品牌,对其的舆情风向开始逆转。

更多的网友赶赴到直播间,对其进行表扬。直播间人气暴涨,观看量从平时的1-2万人次涨到369万+人次,单日涨粉数是日常的近千倍。原本“包浆”了都不舍得开封展示的样品,也因爆高的直播人气,而终于被开封;直播环境的“寒酸”和主播的“有梗”,让网友好感倍增;销售量也水涨船高,一套原价299元的产品,被网友们加价拍到了1288,其中销售额最高的韩束补水玻尿酸面膜,售出2556件,销售额达40.64万元。

除了把握到先机的韩束外,在后续的解约潮中,保时捷突出重围,成功收获了网友们的好评。

7月20日,话题“保时捷 女性领导”登上热搜。原因起于两则网络截图,截图显示某网友发文跟进了自己公司品牌与吴亦凡解约一事,并附上其女性领导的一席决策发言。这席发言中“强大就是当你拥有更多的权利去共情和帮助那些弱势的人”等话语,因切中舆论,被网友夸赞“三观正”,保时捷也在其中蹭到了夸奖,网友们相信有这样的女性领导的公司,它的企业文化也会是不错的。

随后“麻辣车评”向保时捷公关负责人予以求证,得到了发表该言论的并非保时捷高管的回复,但这则澄清并没有引起太大范围的关注。也就是说,不论发言人身份究竟如何,保时捷的这项品牌好感加成都已收入囊中了。

据统计,在解约事件的影响下,韩束的品牌声誉以正面为主,占76%;保时捷品牌声誉正面占78%。

②“顺流而下”的品牌们——路易威登、兰蔻

韩束和保时捷以正面的舆论形象,成为了解约品牌中热度断层的一、二名。但三、四位的这三家品牌,热度虽然到位了,可声誉却不尽然。

19日22点,路易威登发表声明称“路易威登高度重视此次针对吴亦凡先生的指控,并已暂停与吴亦凡先生之合作关系,直至司法调查结果公布”,网友们很快抓住了重点——暂停。在一水的解约声明中,这个暂停看来有些扎眼,虽然能够理解品牌方或是出于严谨,但极端的负面舆情已对吴亦凡做出了媒介宣判,品牌中的“异类”被这部分网友打为了吴亦凡的“同党”,一些关于路易威登的其他负面也被挖了出来,品牌声誉下滑。

不同于路易威登,兰蔻在此前虽并没有公开表达解约,但据其淘宝客服对质询网友的回复,“与吴亦凡的合约已于2021年6月底到期”,因而网友本对其没有怒意。但在20日,已隐藏了所有吴亦凡相关社交媒体的兰蔻,竟悄咪咪地恢复了博文展示,被抓包挨批后,兰蔻又再次删除了博文,并正式发文宣布“无合约”信息。但负面舆情已被激起,兰蔻的品牌声誉还是受到了影响。

据统计,在事件影响下,路易威登品牌声誉的负面占比达48%;兰蔻品牌声誉同以负面为主,占53%。

原报告:吴亦凡事件来龙去脉梳理

本文系作者 @河马 原创发布在河马博客站点。未经许可,禁止转载。

暂无评论数据